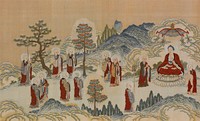

爾時,佛告長老舍利弗:從是西方過十萬億佛土,有世界名曰極樂,其土有佛,號阿彌陀,今現在說法。

前面的通序是一個一般性的說明。我們從一般性當中很難看出本經的內涵是什麼。但是別序就不同了,一個會讀經的人,到別序的時候,就能夠讀出本經一些重要的消息。

一個佛陀的內心,在觀察宇宙生命的現象,是認為「諸法從本來,常自寂滅相」,一切法的本來面目是寂滅相。所以,基於這個理由,佛陀決定不能夠主動說法。一切法寂滅相,你要說法,那不就是多事嗎?所以,只有眾生有了疑問或者有了狀況,佛陀為了對治才說法。比如說《楞嚴經》,阿難尊者去托缽,結果誤墮淫室,這個時候佛陀講首楞嚴大定法門來對治。你看《觀無量壽佛經》,是阿闍世王殺父弒母,這個時候韋提希夫人很苦惱,佛陀告訴她觀佛三昧的法門來安住她的內心。所以,佛陀的說法都是要有因緣才能夠宣說的。

那我們看看本經是什麼因緣呢?

「爾時,佛告長老舍利弗。」這個地方很特別,本經的體裁叫作無問自說。事實上,在聲聞眾、菩薩眾跟諸天大眾集會的時候,沒有人發生什麼事情,也沒有人提出任何的疑問,而是佛陀主動地告訴長老舍利弗兩件事情。

在這個地方,蓮池大師跟蕅益大師就歸納出兩層的深意。說為什麼大家沒有問,佛陀就這麼主動來說法?好像違背了佛陀說法的常軌。那當然,背後有理由。

第一個,因為淨土妙門不可思議,無人能問。

你說你跟佛陀,一個是生死凡夫,一個是十法界最尊的佛,這差了四個法界,而你的心跟佛的心要能夠心心相印、感應道交,這件事情不可思議!我們很難理解,一個苦惱的凡夫的心跟一個清淨的大悲心,這兩個心能夠接觸,我們很難理解。不要說我們凡夫很難理解,阿羅漢、菩薩都很難理解。很難理解,所以就沒有人能夠發問。沒有人發問,佛陀怎麼辦呢?佛陀只好主動地宣說。這個法門沒有人可以問,但是這個法門事實上對眾生有很大的幫助,所以佛陀只好無問自說。因為太高了,法門太高,無人能問,這是第一個理由。

第二個,這個法門三根普被,萬病總治,所以不待發起。

我們所有的法門,都是你要有這個根機你才能夠修行。你看,你要持戒也好,你要修天台止觀、唯識止觀,沒有那個根機,你修這個法門反而產生障礙。但是淨土法門三根普被,上至文殊普賢、下至五逆眾生都可以修學。它不揀別根機,所以就不必有特殊的因緣來啟動。

所以,為什麼釋迦牟尼佛在大家一片平靜的時候,主動告訴長老舍利弗呢?因為這個法門太深了,沒有人能夠問,而且這個法門是能夠通於一切修學的,所以佛陀就主動地告訴長老舍利弗。

那麼說什麼事呢?

「從是西方,過十萬億佛土。」這個地方的「是」指的我們的娑婆世界,在我們娑婆世界的西方。西方是指方向,它的距離是十萬億個佛土。這個地方有兩件事非常重要:

第一個,「有世界名曰極樂」,這是第一件事情;第二個,「其土有佛,號阿彌陀,今現在說法」。這兩件事。蕅益大師說,這個發起序是整個《阿彌陀經》的大綱。

其實後面的正宗分都是在發明兩件事,第一個,「有世界名曰極樂」;第二個,「其土有佛,號阿彌陀,今現在說法」。所以你要是讀到這部經,你要是會讀經的人,就能夠把後面的消息事先了解。

這兩句話,當然一般粗淺的解釋就是說,「有世界名曰極樂」是約著依報的莊嚴。什麼叫淨土的依報?這個依報就是我們所依止的國土,極樂世界。第二個,正報莊嚴。這個國土有什麼呢?有佛陀在那個地方說法。就講到依報、正報的莊嚴。當然,這樣講是很粗淺的。

從歷代祖師的註解當中,又有兩層的深意:

第一個,從「有世界名曰極樂」,這個依報莊嚴,所強調的是一種淨土安樂的功德。你看極樂世界有很多很多安樂的相貌出現。

第二個,「其土有佛,號阿彌陀」,是說明淨土清淨的功德。你在這個安樂的環境當中,更重要的是你能夠見佛聞法,這個是在我們三界很難遇到的。我們在娑婆世界可以聞法,但是你見不了佛,這是一個很嚴重的問題。我們見到的是佛像,我們見不到佛。這樣講的話,這段經文等於是說明淨土的兩大功德:第一個,安樂的功德;第二個,清淨的功德。也有這樣的說法。

其次,蕅益大師在解釋這段經文的時候,認為這段經文是描繪出整部淨土修學,所謂的信願持名三資糧。怎麼說「有世界名曰極樂,其土有佛號阿彌陀」,就說明了三資糧呢?我們看蕅益大師怎麼解釋。看附表第二。

看蕅益大師解釋本經,你會發覺,他是用信、願、持名來掌控整個經文。你看序分的時候,他把別序判作信、願、持名,正宗分的時候也是信、願、持名,流通分也是勸信流通、勸願流通、勸行流通。換句話說,蕅益大師用信、願、持名來統攝一部《阿彌陀經》。

智者大師

智者大師 印光大師

印光大師 玄奘大師

玄奘大師 大安法師

大安法師 如瑞法師

如瑞法師 慧律法師

慧律法師 弘一大師

弘一大師 省庵大師

省庵大師 界詮法師

界詮法師 善導大師

善導大師 妙蓮老和尚

妙蓮老和尚 聖嚴法師

聖嚴法師 蓮池大師

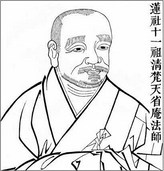

蓮池大師 其他法師

其他法師 憨山大師

憨山大師 廣欽老和尚

廣欽老和尚