在欲界眾生的煩惱中,表現的最熾盛的就是殺生和淫慾,所以解脫道「斷欲」是首要任務,菩薩道慈悲以「不殺」為本。世人之所以難以做到,乃至不能接受,都是認為本能的都是應該的,佛法講出世間,起點的認知就意識到本能的未必是合理的。先從殺生講起,一切眾生皆有佛性,本來是同體不二的,只因一念無明,相待成人、我、眾生之相,眾生間力量不等,以強凌弱,由貪心所使,為了滋養自己,以大食小,彼此之間開始有了殺生斷命的因緣。這裡記載了幾則。

宋時浙江諸暨有一縣令,平時與普賢菩薩相應,禁止當地人捕魚。後被調入京城為官,走的頭一天晚上,夢見江河中成千上萬的魚來哭訴,說:「長者一走,我們要被烹殺了。」他便寫了一篇《夢魚記》,囑託下一任也不要開禁。從中可見萬物皆有靈性,水族世界中也有它們的社會秩序,都想壽盡天年,而人為的網捕相加,便是它們的世界末日,所以戒殺乃至放生,只需將心比心就可以了!

河北冀州有個小孩,最喜歡掏鳥窩的蛋吃。一天突然聽到有人叫他,讓他跟著一起去取鳥蛋,小孩就跟著到一片桑田。忽然感到左邊有城池,裡面又唱又跳很熱鬧,那個人帶他進入城後城門忽然緊閉,到處都是燒紅的鐵片,每走一步腳都燙得疼痛難忍,小孩想跑出去,四面城門卻已關閉。旁邊有採桑的人看著他跑,以為發瘋了,將其父親叫來時,兩腿膝蓋以下已被燒成枯骨。同樣是殺生,從道義的角度、殘酷的程度,也有不同,專門挖鳥才生的熱蛋,世人都覺得不地道,何況在鳥的世界,激起大嗔才能有此現世地獄報的感應。鳥屬於卵生尚且如此,人在胎中時墮斷命根,其怨結可想而之,願深思熟慮生懺悔念佛之心!

人類總以萬物之靈而自居,隨著科學的發展,這種盲目自信不但沒有依據,而且也應意識到人類並不算高質量的生命體。然而對於更低級的物種,還是會隨意地毀滅它們的世界,這麼說一點都不誇張,比如很多人小時候都有因為莫名其妙的好玩,就把一窩螞蟻一腳碾壓的經歷。

在明朝末年,無錫有姓餘的,雖然持齋信佛。但就是討厭蒼蠅螞蟻,只要一見就控制不住地造殺業。到七十二歲得重病,臨終前大喊著說,有無數螞蟻爬入口中,又說千萬隻蒼蠅來索命。就這樣在無比驚恐死掉了,可想而知從下一生開始,她將要多少生去償還這數據龐大的命債。可見她雖然持齋奉佛,也只是泛泛悠悠做表面文章的一生而已。真正生起慈悲,功德不在物命的大小級別上論,佛教中常講一個故事:寺院的老和尚是一有道之人,觀到他的一個小沙彌徒弟只剩七天陽壽了,令他回家看望父母,途中因為下大雨,救了一窩將被雨灌的螞蟻,七天後安然無恙地回到寺院,老和尚以為自己看走眼了?入定再觀便知道原來如此。

救命功德如此之大,殺生罪過也同樣十足,造殺業就像種葛藤,只要一發芽,枝葉就蔓延不斷。比如說養貓,凡夫看它造的殺業不過是捕鼠罷了。但在聖人眼中,則能觀照到業績十分旺盛:比如說老鼠本來不加害於人,而人起念要殺它,就叫「無緣殺」;人自己不去殺而讓貓來捕殺,就是「教他殺」;見證貓捕到老鼠而生興奮,就叫「隨喜殺」;如果口裡稱讚貓厲害,又叫「讚歎殺」;把貓故意放在有鼠的地方,名為「方便殺」;希望貓天天能逮著老鼠,名為「誓願殺」;本想養貓逮自己家的老鼠,名為「正殺」;結果貓連鄰居家的老鼠也吃了,名為「盜殺」;養貓本來只為了吃老鼠,平常又得用魚來餵貓,名為「增益殺」;自己家養貓,親戚朋友因為你而倣傚,家中的子弟也養成習慣倣傚,名為「輾轉無盡殺」。這樣無量無邊殺業,都是從最初一念、一行為引發而來,這就是為什麼所有罪過中,殺業最重!

善導大師

善導大師 蓮池大師

蓮池大師 廣欽老和尚

廣欽老和尚 虛雲老和尚

虛雲老和尚 圓瑛法師

圓瑛法師 宏海法師

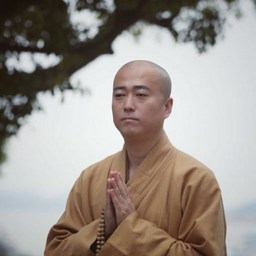

宏海法師 玄奘大師

玄奘大師 大安法師

大安法師 界詮法師

界詮法師 聖嚴法師

聖嚴法師 憨山大師

憨山大師 紹雲老和尚

紹雲老和尚 智者大師

智者大師 來果老和尚

來果老和尚 道證法師

道證法師 蕅益大師

蕅益大師