這個禪定的境界是怎麼回事呢?智者大師講出兩句話來形容,就是在禪定的境界,「覺身空寂,受於快樂」。這個覺身空寂是形容我們的身體的狀態,身體的狀態是覺身空寂;內心的狀態是受於快樂,他的身心是這種境界。這兩句話在智者大師的《釋禪波羅蜜》講得很多很詳細,我簡要地說明一下:

欲界定——身體若有若無:我們剛開始不修止也不修觀的人,整天就是散散亂亂,從東邊跑過來,從西邊跑過去,內心是一種粗重的狀態,很粗重,身體也粗重,內心也散亂。但是我們每天有一定的定課,修止修觀以後,慢慢慢慢的內心就會有變化,就是從散亂慢慢慢慢開始使令它專注寂靜。

剛開始是在這個欲界定,就是內住、等住、安住、近住、寂靜、乃至於等持,有九個次第,欲界定是很長很長一段距離,很長的時間。等到你達到欲界定等持的時候,身體有一個很明顯感覺。就是你感覺到身體若有若無,如雲如霧,有這種感覺。就是我們的身體,平常我們感到這個身體就像一塊肉,六十幾公斤,很粗重。就是你要每天要背負著六十幾公斤的肉,走過來、走過去,行住坐臥,很粗重。

但是你的內心寂靜下來以後,你的身體的感覺就不像那麼粗重了,就若有若無,好像有、又好像沒有。怎麼知道這樣的一個境界呢?

講一個譬喻,如雲如霧。就像是雲,又像是霧的感覺一樣,如雲如霧。雲你說它有,你去摸摸不到;摸不到你看它是存在。就是我們的色身,你看見我的眼睛、鼻子、身體都在,但是感覺這個身體好像不在;不在但是你眼睛一看是在,就是這種境界。欲界定就是這樣,若有若無,如雲如霧。但這個時候沒有三昧樂,內心沒有快樂,就是感到很輕鬆,但是沒有快樂,這個是九心住。

未到地定——覺身空寂,受於快樂:那麼你繼續用功,繼續用功會從九心住達到未到地定。未到地定這個感覺就是剛剛講的,覺身空寂,受於快樂。前面的欲界定是身體若有若無,這個未到地定出現的時候,你的身體覺身空寂,就身體完全不存在。

這個完全不存在的意思是說,你坐在那個地方,別人看,欸,這個人坐在這裡,他的身體在,別人看你的身體是在;但是你自己感覺你的身體不存在了,是這樣子。這個還不夠,你內心有殊勝的三昧樂。可能是從腳底下一直生起來,也可能從頭部下去,全身那個身心特別得舒暢,殊勝的三昧樂。這個就是未到地定。

初禪——性障根本:未到地定到初禪就很快,你如果用功,很快就達到初禪。你欲界定要到未到地定那很不容易,但是你得到未到地定以後,得初禪就容易了。到了初禪,感覺也是覺身空寂,受於快樂。

但是他跟未到地定會不一樣,怎麼不一樣呢?智者大師說:事障未到,性障根本。事障未到,這個事就是身體,我們修未到地定最大的障礙是身體。就是你從欲界定達到未到地定,身體最難調。不是腰痛就是腳痛,你各式各樣的頭痛,身體是不容易調,身體會障礙你達到未到地定。等到達到未到地定以後,身體不能障礙你了,覺身空寂,受於快樂;那麼你從未到地定到達初禪是什麼障礙呢?性障根本,這個性就是煩惱。你要修不淨觀,修無常觀,修無我觀。

所以初禪的人,從禪定出來的時候,他看到那些煩惱的五欲的境界,內心不動。不是說他斷煩惱,那個高深的禪定可以把煩惱給壓住了,如石壓草,他煩惱不動。如果你從禪定裡面出來,看到那些男女的境界,還是會起煩惱的活動,你沒有得到初禪,這個馬上可以判斷出來。得到初禪的人,他煩惱是不活動了。他是一個色界的境界,沒有煩惱的境界,性障根本,煩惱障礙你得到初禪。這個地方可以看得出來,就是把未到地定跟初禪作一個簡別。

總之,未到地定以上,他的身心就是覺身空寂,受於快樂,就是很殊勝的境界了,這個不是世間的五欲樂能夠比的。

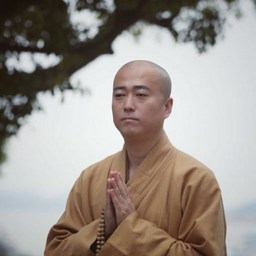

宏海法師

宏海法師 界詮法師

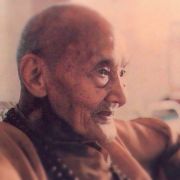

界詮法師 來果老和尚

來果老和尚 淨界法師

淨界法師 如瑞法師

如瑞法師 道證法師

道證法師 廣欽老和尚

廣欽老和尚 弘一大師

弘一大師 虛雲老和尚

虛雲老和尚 蓮池大師

蓮池大師 憨山大師

憨山大師 妙蓮老和尚

妙蓮老和尚 太虛大師

太虛大師 慧律法師

慧律法師 星雲法師

星雲法師 聖嚴法師

聖嚴法師