「善男子!優婆塞戒,雖為身命,乃至蟻子,悉不應殺。若受戒已,若口教殺,若身自殺,是人即失優婆塞戒。是人尚不能得暖法,況須陀洹至阿那含。是名破戒優婆塞,臭優婆塞,旃陀羅優婆塞,垢優婆塞,結優婆塞。是名初重。」

在家菩薩戒的第一條重戒是不殺生。這個「生」字,指的是生物。生物大體上可分為有情和無情二類。有情的生物主要是指有情感意識的動物一類,無情的生物通常指的是礦物、植物一類。但礦物植物究竟有沒有情識,實在很難斷言。而這裡所製定的不殺生,主要是對有情識的生物而言。凡是有生命有情識的眾生,都不可以故意加以殺害,叫做不殺生。

首先我們要了解一下佛為什麼要為菩薩製定這條不殺生戒?據唐朝法藏法師所譔的《菩薩戒本疏》中所明,制這不殺生的理由有十條:

一、斷生命,業道重故。負此重業,不堪入道。這意思就是說,如果一個人濫殺眾生,那就是犯了相當嚴重的罪業。像這樣一個罪業深重的人,當然是沒有資格來修學菩薩道的。

二、由違害菩提心故。因為菩薩是以大悲為體的。見到眾生的苦難,如同自己的苦難。為著要救護眾生,菩薩尚且願意犧牲自己去救助他人,又怎麼會忍心去殺害他們的生命呢?

三、背恩養故。《梵網經》上說:「一切男子是我父,一切女人是我母。我生生無不從之受生,故六道眾生皆是我父母。」 因此,當我們看到一切眾生時,便心中想到:這些眾生都是我過去世的父母,今天有緣再見面,我沒有好好孝順供養他們,已經很說不過去了,如何可以反過來去殺害他們四、乖勝緣故。這意思是說,成佛的道路是漫長的,我與其它的眾生,將來究竟誰先成佛是很難說得定的。也許今天我們看到地上爬的這隻小小螞蟻,說不定將來還比我們早成佛,我們還要仰彼濟度呢!若是今天我們把它殺了,便是與它無緣,他日怎能受彼濟度呢五、並有佛性,悉為當來法器故。經云:「一切眾生皆具如來智慧德相。」 又云:「凡有心者,皆當作佛。」 這就是說,一切眾生皆具佛性,將來都可以成佛。因此,我們今天所看到的眾生,雖然形相各各不同,但可以說都是未來的諸佛。我們對他們禮敬都來不及,又怎能加害於他們。

六、違失菩薩無畏施故。菩薩修佈施波羅蜜有三:即財施、法施、無畏施。而菩薩之所以持不殺生戒,正是為施眾生無畏故。譬如人有殺心,所以動物見人即趕快逃去。若無殺心,則所有動物皆可為友。

七、乖四攝行故。菩薩常以佈施、愛語、利行、同事此四法來攝受眾生,令其生起親愛之心,而後引導他們入於佛道。若菩薩對眾生懷有害心,則眾生捨離,縱要法施,亦無所化。

八、損過實故。這意思是說,生命是眾生認為最可寶貴的。試問有誰願意拿自己的身命去換取無數的財寶。《涅槃經》上說:「一切畏刀杖,莫不愛壽命。恕己可為喻,勿殺勿行杖。」 這也是儒家所謂「施諸己而不願,亦勿施於人」的絜矩之道。我們既不願意被別人所殺害,當然我們也就不應該去殺害其它的眾生。

九、為報恩故。如《普賢行願品》上說:「若諸菩薩,以大悲水饒益眾生,則能成就阿耨多羅三藐三菩提故。是故菩提屬於眾生,若無眾生,一切菩薩終不能成無上正覺。」 由此可知,菩薩的無邊大行,都是依眾生而得;如果沒有眾生的增上緣,菩薩想要圓成佛道,幾乎是不可能的。因此菩薩應該懷著一種感恩的心去善待每一個眾生,又怎能對他們生起殺心呢十、法應爾故。這是最後一條理由。就是說三世諸佛,佛佛相承,一貫的傳統家風都是念念為利益眾生,絕不會加害於眾生。

我們把這十條理由逐條加以領會,如果你還有殺心的話,我想大概也該平息了吧。現在我們接下來看經文。

經文裡所提的善男子,當然也包括善女人。善,就是好的意思。比如我們平時稱讚人說:「你真是一個大好人!」 其實,這往往只是一句恭維的話罷了,真要成為一個大好人可不簡單啊!只有真正發菩提心、行菩薩道的人,才有資格稱得上是個大好人,也就是這裡所說的「善男子」。

那麼,要做一個善男子的標準是什麼呢?最起碼的標準,便是要受持這六重二十八輕戒。因此,這一句「善男子」,是通下面每一條戒說的。能至心受持這些戒,便是善男子,若不能受持這些戒,自然也就沒有資格稱為善男子。

「優婆塞」是梵語,意譯為近事男,或稱為清信士。即在家親近奉事三寶、受持皈戒的男居士。女居士稱為「優婆夷」,意思與「優婆塞」同。

佛說「善男子!優婆塞戒,雖為身命,乃至蟻子,悉不應殺。」這一句經文意思是說,在家居士如果願意成為一個修行菩薩道的善男子,首先必須要受優婆塞戒。受了優婆塞戒之後,第一條要遵守的行為規範,就是要做到不殺生。即使是與自己的性命攸關,作為一個菩薩,不能為著要保護自己的生命,而去殺害其它的生命。乃至雖是一條小小的蟻子的生命,都不可以有意地加以殺害。

這裡所提到的「雖為身命」,是舉重以況輕。意思是說:如果不殺生,就有可能會危及自己的生命,但想到自己是一個菩薩,理當捨己為人,因此寧願犧牲自己的生命,也不肯去殺害其它的眾生。何況我不殺他們,還未必就會危及自己的身命呢?

譬如說:人不吃食物,可能會餓死。但不吃魚、肉,還有許多五穀雜糧、水果蔬菜可吃,未必會餓死,為什麼非得要殺害動物來充自己的口腹呢?也許你會說吃肉的人不一定要殺生,但要知道,吃肉的人雖不直接殺生,卻也等於是間接殺生。試想如果沒有人殺生,你又哪來的肉吃?有吃肉的人,所以才有殺生的人。

假使我們很想吃肉而又沒有肉可吃的時候,有誰會願意割下自己身上的肉來供給自己食用?我想誰也不會那麼傻瓜,因為大家都知道割肉所受的痛苦滋味遠甚過吃肉的滋味。那麼,我們憑良心想想:自己割身上的肉供給自己吃,自己都害怕痛苦,都不願意,難道我們殺眾生的命,割他們身上的肉來供我們的口腹,他們就不痛苦,他們就會願意嗎?我們將心比心,為什麼要貪自己一時的口腹,而把痛苦強加於眾生身上?

況且佛經上明明白白告訴我們:一切眾生皆是我們的過去世的父母。那麼,你今天所殺所吃的,安知不是你前一世的六親眷屬?

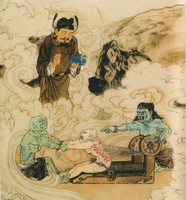

記得《法句喻經》上有這麼一段故事:說的是舍衛國有一位婆羅門,富有慳貪。每到吃飯的時候,便緊閉門戶。有一天,家裡殺了一隻雞,煮好後端在桌上,夫妻同食,中間夾坐一小兒。夫妻倆接二連三地取雞肉餵入小兒口中。佛知這位婆羅門得度的機緣成熟了,就化作沙門,突然出現在他們面前。婆羅門一見大怒,就沖著沙門罵道:「你這個出家人真是無恥,為什麼不聲不響地竄入我的家中?」 沙門說:「因為你愚癡,殺父娶母供養冤家,所以我才特地來點化你,怎麼反說我無恥。」 這位婆羅門聽了更生氣,就責問沙門道:「你是一個出家人,怎麼說話如此不正經?我什麼時候做過殺父娶母供養冤家這樣荒唐的事?」

沙門說:「你不要這麼生氣,讓我細細地說與你聽。這桌上的雞,正是你前世的父親,因為你父親在生時慳貪成性,所以墮落為雞。而你這個兒子,正是你過去世的仇人,因為夙業未盡,所以投生來做你的兒子,以便加害。你這位妻子,其實是你前世的母親,因為與你恩愛極深,捨不得與你分離,所以還來與你結為夫妻。這其間的輪轉,愚人自然不知,惟有得道的人,才了了分明。」 婆羅門仍不相信,佛就示現神通讓婆羅門親眼看到前生的事實。這位婆羅門才不得不相信,於是向佛懺悔受戒,佛為說法,即得道果。

我們聽了這個故事,有一天當我們看到滿桌子上擺著雞鴨魚肉,想起這些雞鴨魚肉也許就是我前一生的父母骨肉,你還能忍心吞得下口嗎?

「乃至蟻子」這一句,是舉輕以況重。意思是說,蟻子的身體雖然至輕至微,但畢竟也是一條生命。我們不能因為它的生命弱小,就肆意地加以殘害。譬如我們自己要是遇到比我們更強大的眾生,也同樣會害怕遭到殘害,也同樣期望能夠得到保護,為什麼我們要去欺負比我們更弱小的眾生呢?因此,連小小的螞蟻我們都要給於愛護,何況比螞蟻更大的眾生,如何肯忍心去殺害他們呢?所以說「悉不應殺」。

「若受戒已,若口教殺,若身自殺,是人即失優婆塞戒。」 這一句經文意思是說,如果優婆塞受了戒以後,或者用語言去叫別人殺生,或者是自己親手去殺生。而殺生的方法有很多很多,無論這位優婆塞是採用了哪一種方法,無論他所殺害的是哪一類眾生,只要這個眾生的致死原因是由這位優婆塞故意所造成的,這位優婆塞便犯了殺生這條戒。因為殺生時造了嚴重的罪業,所以這位優婆塞當即失去了優婆塞的戒體。從今以後,也就失去了優婆塞的資格。

說到殺生的方法,的確會牽涉到很多很多的命案。有公開兇殺的,也有趁其不備進而暗殺的;有故設陷阱誘殺的,也有設計進行謀殺的;這其間直接當下致其死命的,固然是犯了殺生戒,而使用惡毒的方法,令其日後慢慢致死的也一樣是犯了殺生戒。如是擴充開來,可以舉很多的例子來說明。

譬如在社會上,因為懷恨某人與自己有仇隙,就故意惡語中傷,造謠誣衊,使其日後含冤負屈而死。又如男女交往,即不是真心愛對方,又故意欺騙對方的感情,等到對方已陷入如癡如醉、難捨難分的地步,卻又忽然徹底地背棄了他(她),讓對方傷心絕望而死。又如知道某人性格懦弱,經不起別人的攻擊,故意挑他的短處,揭他的隱私,毀他的名譽,使他羞憤難當而死。又如知道某人患有恐懼症,故意對他說一些令人毛骨悚然的恐怖事件,使他驚嚇過度,心膽俱裂而死。又如知道某人患有心臟病,不能受過分刺激,便故意為他安排一些大喜大悲的事情來刺激他,使他心臟病猝發而死。

諸如此類,從表面上雖看不出有殺生跡象,實際上都與殺生有脫不了的關係。

再如家庭中,有不肖子女,刁頑任性,不肯接受父母師長的教養,終日在外惹事生非,竟把父母活活氣死。這樣的不肖子女,自然要背上弒殺雙親的罪名。反過來說,如果做父母的過分溺愛子女,不肯耐心地教育子女好好做人,任其子女無法無天,結果走上犯罪的道路,遭受法律制裁,這時做父母的同樣難脫有殺子的罪責。這也就是說,恨到極處,固然可以致人於死地。愛得失當,也同樣可以致人於死地。

所以,我們必須要培養一顆具有理智而又充滿仁慈的心,去善待每一個生命,才可以避免犯了殺生的過失。

「是人尚不能得暖法,況須陀洹至阿那含。」這兩句便是上面第一條理由中所說的「由斷生命,業道重故。負此重業,不堪入道。」

依照通途修行,從凡夫到成佛,據唯識宗分為五道:即資糧道、加行道、見道、修道、究竟道。暖法是加行道中四善根的初位,必依於淨戒而修四念處,由四正勤修如意足,方得暖位。然後漸次由頂、忍、世第一法而階於無漏。譬如鑽火,不斷用力,先感覺到暖熱,然後才有火生。照這樣說來,暖位只能算是修行的初步功夫。但若是破了淨戒,連這初步的工夫都不能成就。何況須陀洹、斯陀含、阿那含是小乘四果位的前三位(須陀洹譯為入流,即入聖人之流。斯陀含譯為一來,阿那含譯為不來,既不再來欲界受生死)。這已是在家修行證果的極致了,當然就更談不上了。

修行佛法雖然有種種法門,但無論修任何一個法門,都必須以淨戒為根本。《遺教經》上說:「依因此戒,得生諸禪定及滅苦智慧。」又說:「若無淨戒,諸善功德皆不得生。」足見若無淨戒,修行任何法門都是徒勞。

就以現在大家都歡喜修學的淨土法門來說吧,念佛的人當然都希望將來能往生淨土。但在這裡,我想提醒各位一句:所謂淨土,就是清淨莊嚴的國土,自然不同於我們這個污穢不堪的娑婆世界。我們知道,依報是隨著正報轉的。那麼諸位想想,住在清淨莊嚴國土裡的該是些什麼樣的人?自然是那些清淨莊嚴的人才有資格住在那裡。所以念佛也稱為修淨業,意思也就是說念佛必須要修到三業清淨,將來才有往生淨土的希望。如果三業不清淨,雖也念佛,與淨土結個法緣當然可以,但要往生淨土那可就很難說了。所以諸位想要念佛求生淨土,理當嚴持淨戒才好。

如果受了戒,又不好好護持淨戒,以致破了戒,那就是下面經文所說的:「是名破戒優婆塞,臭優婆塞,旃陀羅優婆塞,垢優婆塞,結優婆塞。是名初犯。」這幾句經文意思是說,本來受戒是一件很光彩的事,能獲得戒體更是值得慶幸。因為有了戒,才能使我們過著真正美滿幸福的人生;因為有了戒,才能使我們在學佛的路程中順利地踏上菩提大道。而今不幸犯了戒,以致落得非常可悲的結局。

我們在前面已經說過,經過受戒的儀式之後,在內心能引發產生一種防非止惡的功能,我們稱這種功能為戒體。但這種戒體需要隨時加以保護,若是犯了嚴重的戒,這種戒體就失去了。好比一件非常珍貴的寶器,受到嚴重的毀壞,即失去了它的作用,當然也就沒有多大的價值了,故名為破戒優婆塞。

「臭優婆塞」者,意思是說,本來一個持戒的人,他的德名遠播,戒香遍聞十方。如《戒香經》云:「世間所有諸花果,乃至沉檀龍麝香,如是等香非遍聞,唯聞戒香遍一切。」 又如《大智度論》上說的:人雖貧賤而能持戒,香聞十方,名聲遠布,天人敬愛,所願皆得。但如今破了戒,既無戒香,而且臭名昭著,為人所不齒,故名臭優婆塞。

「旃陀羅優婆塞」者,「旃陀羅」是當時印度社會階級種姓制度中居於最下等的種族。意思是說一個持戒的人,本來是很高貴的,如《月燈三昧經》云:雖處卑下少聞見,能持淨戒名勝士。但一旦破了戒,他的身份就會變得很低賤,像旃陀羅一樣,讓人瞧不起。

「垢優婆塞」者,垢,是污濁不淨。意思是說佛法本是清淨的,所以要求行者應以清淨心來修學佛法,才能獲得佛法的功德利益。而破戒的人,他的身心因為有煩惱業垢的障礙,當然也就很難獲得佛法的功德利益了。

「結優婆塞」者,戒的另一別名叫做波羅提木叉,譯為別解脫。意謂能持淨戒,則能獲得無邊解脫。結,是繫縛的意思,因為破戒的人被煩惱業累所繫縛,所以無法解脫。故名為結優婆塞。

這是六重戒的第一條重戒,故云「是名初重。」

那麼,怎麼樣才算是犯了殺生戒呢?參照各種註解應具六緣成犯。

一、受菩薩戒人。若未受戒,當然亦無戒可犯,但不受戒而造殺生業,仍屬性罪。

二、所殺的對像是有情眾生。若是非有情眾生則不犯。

三、明知是有情眾生。

四、故起殺心。說明是蓄意想殺的,非誤殺。

五、用方便。即無論使用任何一種殺法。

六、事究竟。彼有情眾生或當即命斷,或因此致後時命斷。

具此六緣,結犯殺生戒。

這裡面需要補充說明的是,第二緣中所殺的有情眾生,包括恶心自殺己身亦屬犯戒。但若為護持三寶而捐軀,為救護眾生而捨命,非但不犯,且得福成持。第六緣事究竟中,是說無論是由殺害眾生致彼當即命斷,或者是由傷害眾生而致彼後時命斷,只要彼眾生的死因是由自己一手造成的,都脫不了犯殺生罪。所以我們要長養一顆無限仁慈的心,去愛護一切眾生,盡量避免有任何損害眾生的舉動。

另外一個問題,就是對於罪大惡極的眾生是否該殺?若殺,是否亦犯戒?對於這個問題可以參閱唐譯菩薩戒本。

彼戒本云:菩薩善權方便,為利他故,見劫盜賊,為貪財故,欲殺多人;或復欲害大德、聲聞、獨覺、菩薩;或復欲造多無間業,菩薩見是事已,發心思惟:我若斷彼惡眾生命,我當墮地獄;如其不斷,彼無間業成,當受大苦。寧自墮地獄,終不令其受無間苦。如是菩薩於彼眾生,為當來故,深生慚愧,以憐憫斷彼命。由是因緣,於菩薩戒無所違犯。(出處見注①)

照這段經文看,菩薩大悲,為憐憫彼惡眾生,純以代苦之心而行殺業,並無一念瞋害私意,故雖甘受犯戒之罪,而究竟不犯。准此,對於惡眾生可殺或不可殺,那就要看各人的存心如何了。

至於家庭中每受蚊蠅、蟑螂、老鼠之類的動物搔擾,雖然有些討厭,但現在你們既是菩薩了,為了憐憫眾生,也為了護持自身的戒體清淨,體諒它們是受業力所使,也是出於它們生存的本能,並不是故意要與我們人類作對,況且罪不至死,能饒恕就饒恕吧;如果你實在無法容忍,你盡可以清理門戶,設法把它們驅逐出去也就算了,何必一定要置它們於死地。

路上的蟲蟻,眼睛看到了,也請腳下留情,能避免的盡量避免。如果不小心誤傷它們的生命,應生愧疚,自責其心,多多念佛,把功德迴向給一切眾生,願一切眾生早脫苦趣,同生淨土。

那麼,犯了殺生戒,將有什麼樣的果報?

據《華嚴經》二地品云:殺生之罪,能令眾生墮於地獄畜生餓鬼。若生人中,得二種果報:一者短命;二者多病。

《習報經》亦云:「殺生入四趣,受苦三途畢,得生人道中,短命多憂疾。」

由此我們應該知道,現前為什麼有些人會夭壽短命,為什麼有些人會體弱多病?原來都是因為前生造了殺生的罪業。諸位想要健康長壽,將來不墮三途,那就請從不殺生做起。更何況諸位已受了菩薩戒,已明白了上面這些道理,那就更要好好地受持這條戒,不但不殺生,而且還要隨緣隨力救護眾生、度化眾生。能如是,才算是持不殺生戒。

註解:

【絜(xié)矩之道】:儒家倫理思想之一,是以推己度人為標尺的人際關係處理法則,指內心公平中正,做事中庸合德。

【法應爾】:法應爾者,理本當然也。謂如來出現,法應說此華嚴經故。所以諸佛,皆於無盡世界,常轉無盡法輪,令諸眾生,返本還源,佛佛道同,法皆如此也。

【三世諸佛】:過去世、現在世、未來世,稱為三世,在佛教成立的當時,釋迦牟尼佛稱為現在佛,在釋迦牟尼佛以前的一切佛稱為過去佛,在釋迦牟尼佛以後成佛的稱為未來佛。三世諸佛,統指出現於三世的一切佛。

【四念處】:又名四念住,即身念處、受念處、心念處、法念處。身念處是觀身不淨,觀即此色身皆是不淨;受念處是觀受是苦,即觀領受好惡等事,悉皆是苦;心念處是觀心無常,即觀此識心生滅無常;法念處是觀法無我,即觀諸法從因緣生,皆無有我。此四念處的四種觀法都是以智慧為體,以慧觀的力量,把心安住在道法上,使之正而不邪。

【四正勤】:已生惡令斷滅、未生惡令不生、未生善令生起、已生善令增長。此四正勤就是精進,精進勤勞修習四種道法,以策勵身口意,斷惡生善。

【如意足】:即四如意足,又名四神足,原系四種禪定,謂修此四者,則能如意開發神通。一、欲如意足,謂修道趣果的慾望增進。二、念如意足,謂念念一心,住於正理。三、進如意足,謂精進直前,功無間斷。四、慧如意足,謂真照離妄,心不散亂。

【資糧道、加行道、見道、修道、究竟道】:唯識宗將大乘菩薩之階位分為五等,即:

一、資糧位,即含攝有漏善以達佛果之位。指十住、十行、十迴向等諸位菩薩,以福德智慧為助道資糧,故稱資糧位。十住、十行、十迴向之菩薩階位又稱大乘三賢位。其中,十住偏重修理觀,十行偏重修事觀,十迴向多修理事不二觀。此類修行稱為大乘順解脫分,雖已能斷除分別二執之現行,然對於能、所取之種子依舊潛伏未除,此係唯識五位中最初伏障之階段。

二、加行位,指四加行(暖、頂、忍、世第一)位菩薩,由得福智資糧,加功用行而入見道(歡喜地),住真如位,稱為加行位。即於資糧位所積集之善,更進一步為得無漏智而加力修行之位。此位能達「無二我」而「有二無我」之境界,然心中仍變帶「如相」現前,故仍非實住之唯識境界,稱為大乘順抉擇分。

三、通達位,又作見道位。初地菩薩體會真如,智照於理,得見中道,故稱通達位。即證得初無漏智,並體得真如理之位。此係修行第一大劫之成熟階段,相當於初地之入心,故又稱見道位。

四、修習位,又作修道位。指二地至十地菩薩,得見道已,為斷除障,復修習根本智,故稱修習位。即於通達位證得真如理,再反覆修習之位。

五、究竟位,指妙覺佛證此果位,最極清淨,更無有上,故稱究竟位。即指佛果之位。

【娑婆世界】:娑婆譯為堪忍,因此世界的眾生堪能忍受十惡三毒及諸煩惱而不肯出離,故名堪忍世界,或簡稱忍土。

【依報、正報】:依報又名依果,即眾生依之而住的果報,如國土大地房屋器具等;正報又名正果,即眾生五蘊假合的身體,因此身體乃因惑造業所感,是正彼之果報。

【性罪】:性罪者,即殺、盜、淫、妄四種重戒,不待佛制,性是惡故,犯之,則有罪報也。

【四趣】:地獄,餓鬼,畜生,阿修羅之四惡趣。

注①

《菩薩戒本》(出瑜伽論本事分中菩薩地) 大正藏「若諸菩薩。安住菩薩淨戒律儀。善權方便為利他故。於諸性罪少分現行。由是因緣於菩薩戒無所違犯。生多功德。謂如菩薩見惡劫賊。為貪財故欲殺多生。或復欲害大德聲聞獨覺菩薩。或復欲造多無間業。見是事已發心思惟我若斷彼惡眾生命。墮那落迦。如其不斷。無間業成。當受大苦。我寧殺彼墮那落迦。終不令其受無間苦。如是菩薩意樂思惟。於彼眾生或以善心或無記心。知此事已。為當來故深生慚愧。以憐愍心而斷彼命。由是因緣於菩薩戒無所違犯。生多功德。」

廣欽老和尚

廣欽老和尚 虛雲老和尚

虛雲老和尚 圓瑛法師

圓瑛法師 宏海法師

宏海法師 玄奘大師

玄奘大師 大安法師

大安法師 界詮法師

界詮法師 聖嚴法師

聖嚴法師 憨山大師

憨山大師 紹雲老和尚

紹雲老和尚 智者大師

智者大師 來果老和尚

來果老和尚 道證法師

道證法師 蕅益大師

蕅益大師 夢參法師

夢參法師 如瑞法師

如瑞法師